特定小型原動機付自転車を正しく、安全に利用するために

改正道路交通法の施行により、それまでは、いわゆる「原付バイク」などと同じ扱いであった電動キックボードが、一定の基準を満たす場合に限り、「特定小型原動機付自転車」として、16歳以上であれば運転免許がなくても運転ができるようになりました。

手軽な移動手段として新たに認められた「特定小型原動機付自転車」ですが、道路交通法施行規則で定める基準を満たさないものは特定小型原動機付自転車に該当せず、一般原動機付自転車として運転免許証が必要となります。また、道路運送車両の保安基準を満たさないと、道路の走行もできません。

ここでは、特定小型原動機付自転車を運転するにあたって必要となる主な交通ルールなどについて紹介しますので、基準やルールを守って、正しく、安全に利用しましょう。

特定小型原動機付自転車とは

原動機付自転車のうち、道路交通法施行規則で定める基準に該当するものを「特定小型原動機付自転車」といい、これらの基準を満たさないものは、一般原動機付自転車となります。

[特定小型原動機付自転車の基準]

○車体の大きさ

・長さ1.9m以下、幅0.6m以下

○車体の構造

・原動機として定格出力0.60kw以下の電動機を用いること

・20km/hを超える速度を出すことができないこと

・走行中の最高速度の設定変更ができないこと

・AT機構がとられていること

・最高速度表示灯が備えられていること

特定小型原動機付自転車は、上記基準に加え、一般原動機付自転車と同様、保安基準への適合、ナンバープレートの取り付け、自賠責保険への加入が必要となります。

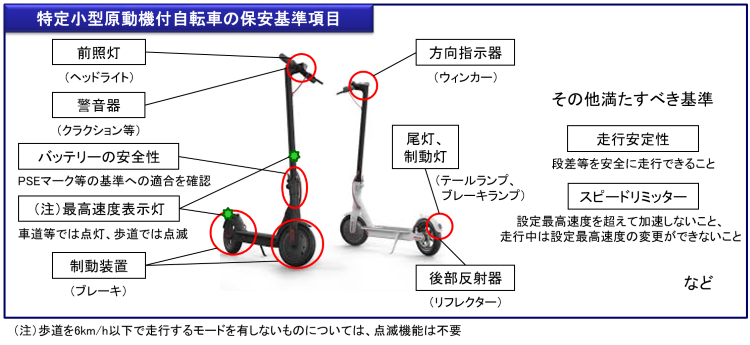

保安基準への適合

ヘッドランプやブレーキランプなど、道路運送車両の保安基準を満たしていない特定小型原動機付自転車を運転してはいけません。

(出典)国土交通省ホームページ「特定小型原動機付自転車について」より

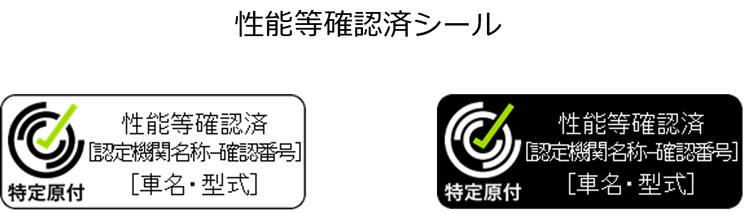

また、保安基準を満たしている特定小型原動機付自転車には「性能等確認済みシール」が貼られています。

ナンバープレートの取り付け

所有者は、軽自動車税の申告をしてナンバープレートを取得し、車体の見やすいところに取り付ける必要があります。

ナンバープレートの取得に関する手続等については、申告先の市区町村にお尋ねください。

自賠責保険への加入

所有者は、自賠責保険(共済)に加入し、加入時に配付されたステッカーをナンバープレートに貼り付ける必要があります。自賠責保険に未加入・期限切れのまま運転すると、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金といった処罰の対象となります。

※運転免許不要で乗車できる特定小型原動機付自転車ですが、乗車する者が運転免許を取得しているにもかかわらず、特定小型原動機付自転車を自賠責保険に加入しないで運転すると、免許停止処分の対象になることがあります。

自賠責保険特設サイトで自賠責保険についてご説明をしています。

主な交通ルール

特定小型原動機付自転車を運転する際の主な交通ルールは次のとおりです。

通行方法

車道が原則、左側端を通行

車道と歩道・路側帯の区別がある道路は、車道を通行しなければなりません(自転車道等の通行可)。また、道路は、左側端を通行し、右側を通行してはいけません。

(例外的に歩道を通行できる場合)

特定小型原動機付自転車のうち、次の要件を満たすものは、特例として、「普通自転車等及び歩行者等専用」の道路標識等が設置されている歩道を通行できます。特例モードに切り替えて通行してください。

- 歩道を通行する間は最高速度表示灯を点滅させる

- 歩道を通行する場合、時速6km/hを超える速度を出せない など

ただし、歩道を通行する場合、歩道の中央から車道寄りの部分または普通自転車通行指定部分を通行しなければならず、また、歩道は、歩行者優先です。

信号機、道路標識等の遵守

特定小型原動機付自転車は、交差点を通行する際、原則として車両用の信号に従わなければなりません。ただし、歩行者用信号機に「歩行者・自転車専用」の表示がある場合、および横断歩道を通行する場合には、歩行者用信号機に従ってください。

また、道路標識等により通行方法が指定されている場合は、標識に従って通行しなければなりません。

(例)

- 一方通行の道路標識がある場合:指定された方向にしか進んではいけません。

- 一時停止の道路標識がある場合:停止線の直前で一時停止しなければなりません。

右左折の方法

左折するときは、後方の安全確認とウィンカーでの合図を行い、横断中の歩行者の通行を妨げないように注意して、道路の左端に沿って曲がらなければなりません。

また、信号機のある交差点を右折するときは、いわゆる「二段階右折」をしなければなりません。

夜間はライトを点灯

夜間に運転する際は、必ずライトを点灯しなければなりません。

乗車用ヘルメットの着用

特定小型原動機付自転車に乗車する際は、乗車用ヘルメットを着用しましょう。

禁止事項

16歳未満の運転禁止

特定小型原動機付自転車の運転に運転免許は不要ですが、16歳未満の者が運転することは禁止されています。

飲酒運転の禁止

お酒を飲んだときは運転してはいけません。また、飲酒運転のおそれがある者に対する酒類の提供や、飲酒を勧めてはいけません。

二人乗りの禁止

特定小型原動機付自転車に2人で乗車してはいけません。

ながら運転の禁止

スマートフォン等の画面注視、傘さし運転等はしてはいけません。

基本的な交通ルール

特定小型原動機付自転車乗車中の違反行為と罰則等について

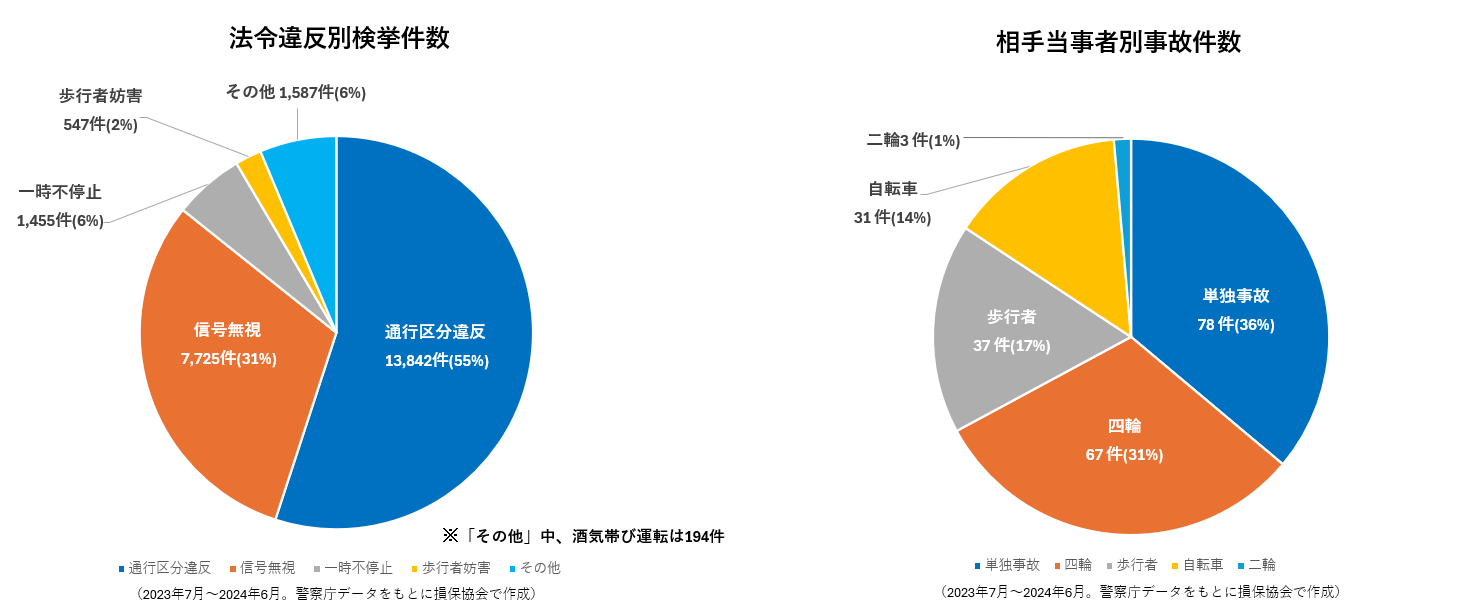

法令違反と事故の状況

事故件数では、単独事故も多くなっています。特定小型原動機付自転車はタイヤが小さいため、段差を乗り越えるとき際や、右左折する際に急ハンドルとならないよう、注意して通行しましょう。 また、転倒事故による重篤な傷害から頭部を守るには、ヘルメットの着用が有効です。特定小型原付に乗車する場合には、必ずヘルメットを着用しましょう。(乗車用ヘルメットの着用は努力義務となっています。)

交通反則通告制度(青切符)

特定小型原動機付自転車の運転者が、信号無視や一時不停止、通行区分違反などの比較的軽微な違反行為(反則行為)をした場合でも、一定期間内に反則金を納付すれば公訴を提起されません。ただし、一定期間内に反則金を納付しなかった場合には、刑事手続に移行します。

※酒気帯び運転など、危険な違反をした場合は、交通反則通告制度の適用外となり、刑事罰の対象となります。また運転免許を持っている方については、免許停止となる場合があります。

特定小型原動機付自転車運転者講習制度

特定小型原動機付自転車の運転について、特定の違反行為(信号無視や一時不停止、通行区分違反、携帯電話使用等、酒気帯び運転など)を反復して行った者に対して、危険性を改善し、交通安全等を確保するための措置として設けられた制度です。違反者が受講命令に従わなかった場合は、5万円以下の罰金が科されます。